年間3,000件を超えるグローバルイベントを紹介しているイベントグローブには、海外イベントの調査を通じて様々な事例が集まります。この調査から見えてくるイベントマーケティングのTipsを、イベントを運営する企業や主催者の皆さんにお届けしていきたいと思います。

Contents

EventGlobeの作り方

〜ユーザーが求める情報を提供する〜

イベントマーケティングの考察、前回は成功するイベントページの基礎についてでしたが、第四回は具体的にどのようにイベントグローブを作ったかについてのお話しです。イベントオーガナイザーの方々だけでなく、企業でオフラインのイベントを担当する方にも役に立つ情報です。

広告による宣伝なしに、イベントページの6割がグーグル検索の1ページ目に掲載されているイベントグローブについて検証します。

イベントサイトの基礎の基礎

イベントに限らず、webサイトの安定した露出には如何にしてスタティックなパラメータを維持するのか?が重要です。個別のイベントの情報は、産業カテゴリーやページのパーマリンク(固定されたURL)という絶対的にスタティックな情報に加えて、開催日程、会場のような毎回変動する要素によって構成されています。

SEOの観点から考えると、出来る限りスタティックな要素を取り込みインターネット上での存在を維持しユーザーの再訪を促すことが重要になります。

例えば会場というのは実際に参加するために不可欠な情報ではありますが、変更の可能性があるので、より変化の少ないパラメータを設定することにより、インターネット上での存在を維持することが可能になります。

会場 < 開催国(市)< 開催地域

例:

Marketing Fair Europe (ヨーロッパで開催される架空のイベント)

会場:主にExcel London、Olympia London、RAI Amsterdam

このイベントを考えた場合に、会場/開催国ともに毎年変動するので、スタティックな情報ではありません。なので一番重要なパラメータは“ヨーロッパ”になるわけです。

◎具体的に、どのような要素を取り込むのか?

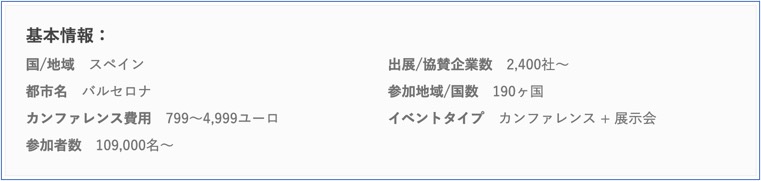

イベントグローブを作るにあたりやったことは「5W1H(6W2H)」のフレームワークに従うこと」につきます。これらの情報を一ヶ所に集約し、このページを見るだけで海外イベントに参加/出展を検討しているユーザーが出張申請書を書けるくらいの情報を盛り込んでいます。

- 開催日時

- 開催場所

- 簡潔にイベントの概要が分かるようにサマリーを挿入

- 誰のためのイベントか?

- コストは?

の5点が中心です。

これらの情報は掲載されていて当たり前のようですが、実はこれらがすべて揃ったイベントサイトは稀です。

開催日時 (when):

開催日時が掲載されていないイベントは無いと思うかもしれませんが、これは特定の開催年の話ではなく、次回の日程が表記されているか?が課題です。

2021年の会期中に2022年の開催日時が開示されているか?

あくまでも定期開催のイベントを対象にしたお話ですが、ビジネスイベントを前提に考えた場合、有料で参加する出展企業にとって次回開催の日程は重要です。理想的には当年開催時に次回日程を公開し、既存顧客の囲い込みをすることが原則です。

仮に具体的な日程を確定出来ないまでも、イベントサイト上では必ず翌年の開催月までは公開することで、参加者や出展企業のスケジュールと予算の囲い込みが可能になります。

開催場所 (where):

さすがに国内のイベントで会場を掲載していないケースは無いと思いますが、海外のイベントだと会場情報がないケースは多く見られます。

理由としては:

- 次回の会場が確定していない

- 会場は予約済みだが参加者、出展者のボリュームに合わせて調整したい

- 単純に掲載漏れ、又は間違った場所に掲載

ヨーロッパ、アジアのイベント主催者とチャットしたところによると、2番目のケースは結構ありそうで、一度会場名を公開してしまうと変更しにくことから、開催と地名のみ公開して様子見をしているケースは多そうです。

また3番が結構多く、主催者側としては「毎年同じ場所なので分かるでしょ」とう思い込みや「サイト内に会場情報タブやリンクを作らず、主催者のコメントの片隅に掲載されている場合」があります。これらは、どれもマーケティング的に見てマイナスなので気をつけましょう。

イベント概要 (what & why):

これが無いケースが非常に多いです。イベントのタイトルだけで、サイト訪問者が判断するような前提になっていて、概要を把握するのは参加者の負担になっています。

しかしビジネスイベントである以上は参加者も企業の代表として参加するために上司を説得する必要があるので、主催者側がイベントの概要を提供するほうがよいでしょう。

もちろんサイト訪問者(参加者)自身が概要を書くことは10分もあれば可能でしょう。しかしサイト訪問者にとっては、ひとつのイベントだけが検討対象ではありません。仮に10の選択肢からひとつを選ぶのであれば、すべてのイベントのイベント概要を集約する必要があります。もしそれらの参加候補の内5つが概要を提供していなければ、ユーザーは50分の余計な時間を投資する必要があるのです。

ユーザーは忙しいのです。イベントを選ぶのは、あくまでも業務の合間の限られた時間であり、こういった一手間をユーザーの負荷にせず主催者が提供することが大事だと思います。このようなマーケティングの基礎をユーザーに考えさせてしまってはいけないのです。

実際に海外イベントへの参加が決定しているユーザーは自分で考えますが、参加・出展の検討段階にあるユーザーが考えなくていけないこと(What)は減らしてあげないと、選択肢から外れてしまいます。簡潔な文章で構わないので、説明文を入れるだけでユーザーの負担は激減します。

誰のためのイベントか (whom):

テック系イベントによくあるのですが、エンジニアが対象なのか?マネージメント層向けなのか?がわかりにくいケースが見受けられます。参加対象者をわかりやすくすることは簡潔な概要を提供するのと同様にユーザーの負荷を減らします。

コスト (how much):

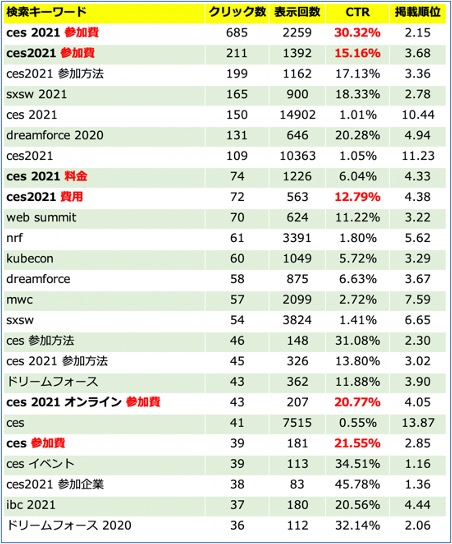

国内のイベントの場合はカンファレンスが有料なケースが少ないですが、海外のカンファレンスは基本的に有料のものが多いです。カンファレンスの参加費に限らず、出展費用なども公開する方が良いのは、イベントグローブのユーザーが使う検索ワードからも分かります。

上記は2月中旬時点での3ヶ月間のGoogle Search Consoleの検索パフォーマンスのレポートです。時期的にCESに関する検索キーワードが多いのですが、費用を含む検索が多いことと、そのキーワードでのクリックレートが高いことが分かります。これは、ユーザーが金額を含めた情報を求めている証であって、この情報が不足しているからこそ検索されているのです。

(イベント名)+費用という検索キーワードが多い理由の一つとして、パスの料金を一覧で公開しておらず、レジストレーションの登録作業を進めないと分からないケースが多々あるからだと思います。厄介なのは、英語が不得意なユーザーが、多くの登録項目を入力しないと最後まで金額が分からないケースがあることです。(実は多いです)

パス代が分からないので時間をかけて登録を進めていくと、最後にパス代が20万円と言われて離脱するケースは多々あるでしょう。

展示会への出展費用についても同様なお話しです。翌年の海外出展計画を練るために10件以上のイベントを比較するなかで出展料金表が見れないのは非常に不便です。大概は料金表を閲覧するためには自社の詳細データ入力が必要になります。まだまだ検討初期段階で主催者からの執拗な営業メール・電話を受けたくないため、そのイベントを検討リストから外してしまうこともあります。

以上の5点に加えて、いくつかの要素を追加することによって、イベントグローブのイベントページはユーザーが必要な情報を提供しています。

◎マーケティングとセールスの混同

前項の出展料金表情報について補足すると主催者は「出展料金表を見せる=セールス機会」と考えています。

しかし実際には、料金表の閲覧の初期は検討段階であり、まだセールスのクローズフェーズでなく、マーケティングフェーズなのです。

トラディショナルなマーケティングであれば問題ないのかもしれませんが、Webを活かしたマーケティング手法とは違います。インターネットの利点は、企業のイベント参加者や出展担当者がカジュアルに情報収集できることにあります。この段階であまり積極的なアプローチを掛けてしまうと、逆に離れてしまう可能性も高いのです。

◎イベントグローブの目的を再確認する

イベントグローブの目的は:

1.海外のイベントを見つけやすくすること

2.サイト内に散在する重要な要素を一覧化すること

この2点により、まずはユーザーと海外イベントを繋ぐことは成立します

海外のイベントが見つかりにくい理由は、イベントの属性がわかりにくいことと言語が日本語でないことです。

以上を踏まえて、イベントグローブに掲載されているのは:

- 登壇者情報・プログラムテーマ SEOに有効

- 実際に参加した人の体験談やレポートの引用

- 主催者や参加者によるビデオレポート

- (もしあれば)公式レポートからの統計情報

特に有料のカンファレンスの場合には登壇者情報は重要です。参加者は時間と参加費という大きな投資をしています。カンファレンスでの学びの機会を最適化するためには、一体どんな人が登壇しているのかは、カンファレンスの質を担保する情報であり、この情報をもって所属する企業に承認を得るのですから。

初めて参加するイベントでは、事前の調査は大事です、会場の雰囲気、参加者の服装など、事前に知っておくだけで参加体験がポジティブなものになります。

例えば、真夏のシンガポールのカンファレンスであれば必ず上着を持っていくといったお話し。なぜならシンガポールのセミナールームは大サービスでエアコンを全開にしているので、日本の感覚でいると真夏に寒い思いをします。

実際に参加した人が感じた生の声や動画コンテンツは重要です。主催者としてもイベント紹介にビデオは強力なツールであり、1分の会場動画で提供できる情報をテキストで説明することを考えれば効率的なマーケティング手法です。

これらの情報が揃っていれば、出張申請に必要なイベントの情報を5分で把握することできるようになります。

◎要素は変わり続ける

イベントの形態により表示要素は変わってきます。

- カンファレンス中心のイベント

登壇者の情報は複数年に渡りアーカイブ。過去登壇者は、出張申請の際に参考になります。 - 展示会中心のイベント

セッションは協賛企業のセールスピッチが中心なので、スピーカー名は必ずしも必要ない。むしろ出展企業のカテゴリーやゾーニングが分かるようなテーマ分けをしてユーザーが訪問目的を定義しやすいようにする。 - スタートアップ向けマッチングイベント

スタートアップ系のイベントのピッチ大会においては、参加するVCや投資家自体が魅力的なコンテンツなので、それを分かりやすく表示する方法を現在検討中。

イベントグローブのコンテンツは常に改変していて、オープン当初の形は無いに等しいです。なにかちょっとした新しいアイデア(見せ方/情報整理)が浮かんで、一気に差し替えをしたりしますが、400ページくらい差し替えたところで、別の良いアイデアが浮かんで、再度レイアウトを工夫して再差し替えをしたりすることも良くあります。

もうひとつ大事にしている価値観としてはベストエフォート。日本人の真面目な性格を考えると、完璧な要素が揃わないものを公開することははばかられる傾向もありますが、そこはインターネットなので、まずは公開することに注力しています。5W1Hがすべて揃わなくても、3W(When, What, Where)くらいで公開します。実はこれってインターネット上のメディアでは大事で、SEOという観点で考えると、少しでも長い時間web上にURL(パーマリンク)を公開することが重要と思っています。もちろん、これには最低限の質を担保していることは必須です。

そしてユーザーがイベントページを見たときに3分、最長でも5分以内で概要から注目のスピーカーまでを把握できるように考えています

以上、EventGlobeの作り方についてまとめました。サイトの集客に必要なのはユーザーが求める要素を安定して提供することです。これらを実現することにより、継続的な集客が可能となります。

イベントグローブは、イベント主催者向けに継続的な集客を実現するイベントサイト制作のお手伝いもしています。ぜひご相談ください。